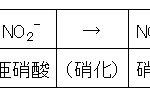

生物学的硝化-脱窒の基礎的な考え方

富栄養化の原因となる「窒素」。 この除去の方法として、一般的なのが「生物学的硝化-脱窒」という方法です。 このページでは、その基本的な考...

富栄養化の原因となる「窒素」。 この除去の方法として、一般的なのが「生物学的硝化-脱窒」という方法です。 このページでは、その基本的な考...

廃水処理分野で良く用いられる、MLSSという用語について説明します。 MLSS(Mixed Liquor Suspended Solids...

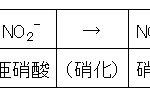

水よりも重たいSS成分は、時間の経過とともに重力により沈殿します。 下に、一般的な活性汚泥法のフローを示しています。 最...

汚水処理特論にでてくる用語である「HRT」と「SRT」について解説したいと思います。 どちらも似た単語ですが、意味が全く違うので注意し...

公害防止管理者(水質関係)を受験される方ならだれでもご存知のCOD(化学的酸素要求量)。僕は、意外と理論COD濃度の計算方法をご存知ない方が...

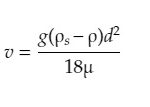

このページでは、文系出身の管理人 ろど・すた子が平成30年度 公害総論の解説をしていきます。 ろど・すた子個人の考え方で解説をしている...

公害防止管理者試験 公害総論(H27年度)の解説です。 問1 環境基本法の公害防止計画の作成に関する記述中,【ア】~【オ】の...

公害防止管理者試験、特に騒音・振動関係を受ける方にとっては対数の計算が非常に重要です。対数計算をする際に「対数表」を使用することができます。...

騒音のレベルを表す単位がdB(デシベル)です。 dBの足し算ってどうやるかご存知ですか? この記事では、簡単にdBの足し算をする...

環境基本法 環境基本法は、下記のような目的のために制定されました。 『この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方...